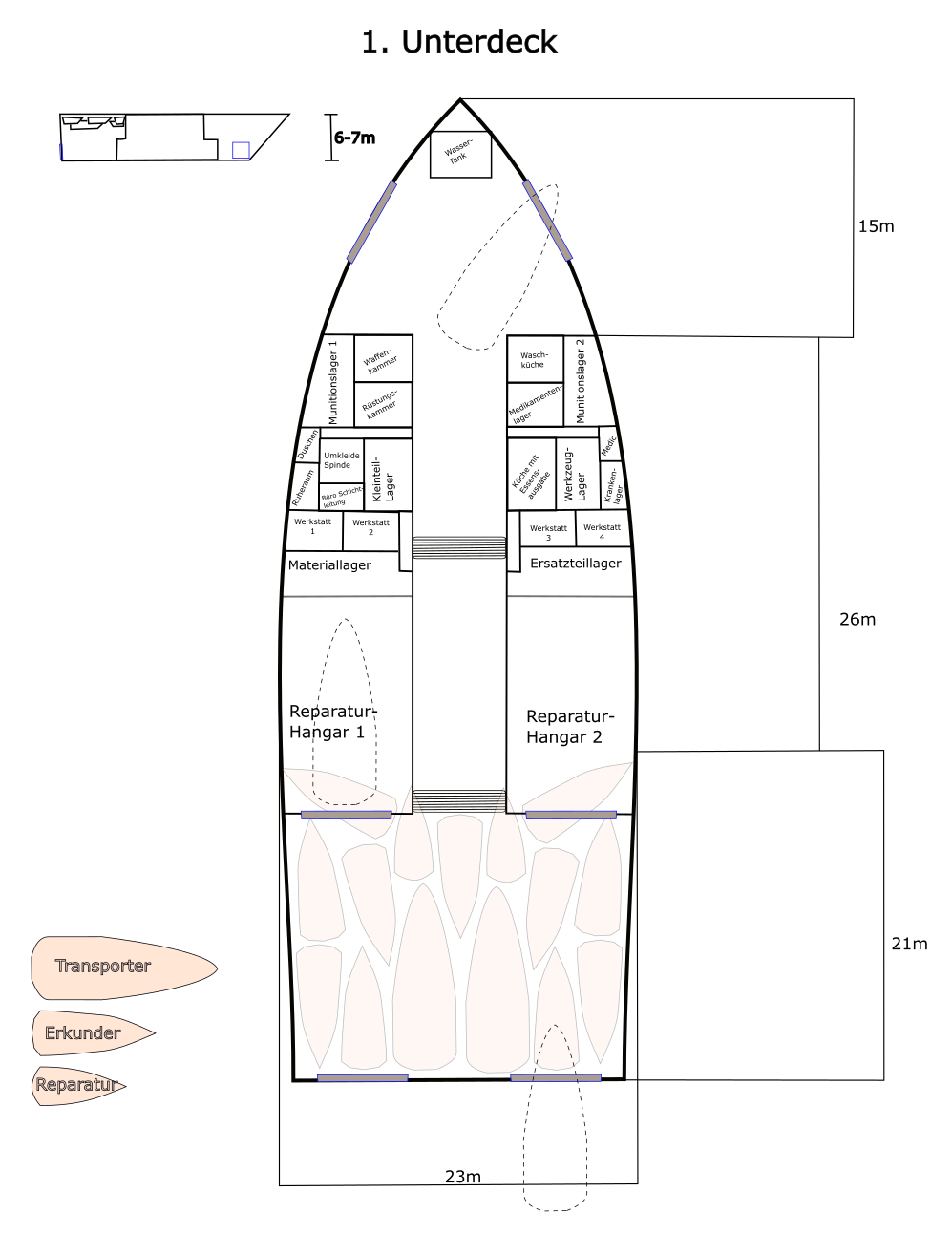

Grosskampfschiff - 1. Unterdeck

Erstes Unterdeck – Beobachtungen eines neuen Matrosen

Ich trete ins erste Unterdeck unseres Großkampfschiffes ein. Der Gang führt mich vom Heck in Richtung Bug – mein erster Rundgang an Bord, und alles wirkt noch ungewohnt, fast überwältigend.Gleich im Heckbereich fallen mir zwei massive Klappen auf, eingelassen in die rückwärtige Wand des Schiffes. Beide erfüllen denselben Zweck: Sie dienen der Aufnahme von zurückkehrenden Begleitschiffen. Eine der Klappen ist gerade ausgefahren – ihre Rampe reicht ins Wasser und bildet die Einfahrt für ein ankommendes Schiff. Die zweite ist eingefahren und liegt flach in der Wand, einsatzbereit, aber aktuell ungenutzt.

Oben an der Decke verläuft ein System aus Seilen, Rollen und Haken. An ihnen hängen kleine, unbesetzte Beiboote – Erkundungs- oder Reparaturschiffe, sauber verstaut, bis sie gebraucht werden. Jedes hängt frei in einer Art Wiege, bereit, bei Bedarf schnell zu Boden gelassen und einsatzbereit gemacht zu werden.

Ein Begleitschiff kehrt gerade zurück. Es gleitet vorsichtig über die ausgefahrene Heckrampe ins Schiff. Die Besatzung steigt direkt nach dem Anlegen aus – rasch, geübt, als sei das tägliche Routine. Dann setzt das Seilsystem ein. Über Flaschenzüge wird das nun unbesetzte Boot langsam weiter ins Innere gezogen. Ich beobachte, wie sich das Rahmensegel dabei zur Seite klappt – ein Teil der Konstruktion ist offenbar so ausgelegt, dass es sich beim Hineinziehen automatisch umlegt. Alles wirkt durchdacht, jedes Detail erfüllt seinen Zweck.

Weiter vorn beginnt der Mittelbereich des Decks. Ein breiter Gang verläuft durch das Zentrum, durchzogen von einer großen Haupttreppe, die alle Ebenen miteinander verbindet. Zu beiden Seiten liegen Wartungshangars und Werkstätten. Über eigene Seilsysteme werden die hängend gelagerten Schiffe zu speziellen Stegen geleitet, dann abgesenkt. Dort arbeiten Techniker und Schiffshandwerker – sie überprüfen die Fahrzeuge, reparieren Schäden, rüsten aus. Daneben liegen Lagerräume für Ersatzteile, Werkzeuge und Munition. Auch einige Aufenthaltsbereiche für die Besatzung sind hier untergebracht. Große, mechanisch betriebene Lastenaufzüge transportieren schweres Material zwischen den Ebenen. Ich sehe sie nicht, aber ich höre ihr gleichmäßiges Rattern hinter den Wänden.

Je näher ich dem Bug komme, desto klarer wird: Hier ist der Startbereich. Über ein ausgeklügeltes System wird ein ausgewähltes Schiff – ebenfalls unbesetzt – aus dem Lagersystem geholt und über eine ausfahrbare Bugrampe in Startposition gebracht. Erst wenn alles gesichert ist, kommt die vorgesehene Crew an Bord. Dann erst beginnt der eigentliche Einsatz. Bei größeren Operationen können hier mehrere Schiffe gleichzeitig vorbereitet werden, wartend, geordnet, bereit zum Auslaufen.

Der Ablauf ist klar gegliedert: vom Heck, wo die Rückholung erfolgt, über den zentralen Wartungsbereich, bis zum Bug, wo der Ausstoß organisiert wird. Alles ist darauf ausgelegt, Störungen zu vermeiden – jedes Seil, jeder Mechanismus, jede Bewegung dient der Effizienz und Sicherheit.

Raumnutzung Höhe: Viele Räume haben eine Zwischendecke. Im oberen Teil des Raumes sind meist weitere Lager, Zugänge aufs Oberdeck und Lastenaufzüge.

Bugklappen - Startrampen

Das gewaltige Kampfschiff der Frostmenschen besitzt zwei große Bugöffnungen, je eine auf jeder Seite. Diese dienen nicht nur als Schutzmechanismus, sondern auch als Ausgangspunkt für die kleineren Begleitschiffe, die bei Einsätzen schnell und kontrolliert ins Wasser gleiten müssen. Die Öffnungen sind im Normalzustand durch stabile Klappen aus Knochen und verstärkter Fischhaut verschlossen. Sobald sich eine dieser Klappen nach unten öffnet, entfaltet sich die verborgene Knochenführung und fällt zunächst schlaff herab.Die eigentliche Rutsche ist aus gespannter Fischhaut gefertigt, die zwischen den Knochenführungen ausgerollt wird. Ihre Struktur wird durch ein flexibles System aus Seilen und segmentierten Querstreben gestützt. Mithilfe dieser Mechanik kann die Form der Rutsche gezielt beeinflusst werden: Sobald Spannung auf die Seile kommt, richten sich die Streben auf und bestimmen, wie steil oder flach die Abfahrt verläuft.

In der Mitte jeder Rutsche verläuft eine schmale Wasserspur, die aus einem Sammelspeicher gespeist wird. Durch das natürliche Gefälle fließt das Wasser über die Oberfläche und reduziert Reibung, sodass die Boote sanft ins Meer gleiten können. Der Speicher wird von der Besatzung regelmäßig händisch aufgefüllt – eine notwendige Aufgabe, die den reibungslosen Betrieb sicherstellt.

Der obere Bereich der Rutsche ist stärker geneigt, um den Schiffen Schwung zu verleihen, während die untere Zone flacher ausläuft, damit sie kontrolliert ins Wasser eintauchen. Durch das ausgeklügelte Spannsystem bleibt die gesamte Konstruktion stabil, passt sich flexibel an die äußeren Bedingungen an und ermöglicht eine präzise Ausschleusung der Begleitschiffe.

Heckklappen - Rückholrampe

Die Rückholrampem am Heck bestehen aus frostglasbasierten Segmenten, die sich zu einer leicht gebogenen, fast halbrunden Struktur zusammenfügen. Dabei ist der obere Abschnitt schmaler, um die einfahrende Boote präzise einzuleiten, während der untere Teil breiter angelegt ist und als stabile Plattform dient.Die einzelnen Segmente sind über flexible Gelenke miteinander verbunden und werden über ein Seilsystem gespannt. Dieses Seilsystem verläuft längs der Rampe und sorgt dafür, dass die Segmente in der gewünschten Form fixiert werden, sobald die Rampe ausgefahren ist. Die Verbindung erfolgt also auch hier über Seilspannung, die einen gleichmäßigen und stabilen Neigungswinkel gewährleistet.

Um die Boote ins Schiff zu ziehen, wird ein zusätzliches, robustes Seil eingesetzt, das die gesamte Länge der Rampe umläuft. Dieses Zugseil ist mit Haken versehen, an denen sich die Boote einhaken können. Sobald sie eingehakt sind, zieht die Besatzung die Boote kontrolliert hoch, sodass sie sanft in den inneren Aufnahmebereich des Schiffes gelangen. Nach dem erfolgreichen Einholen werden die Segmente wieder straff zurückgezogen und die Rampe vollständig eingefahren, sodass sie den Fahrbetrieb des Schiffes nicht behindert.

Mitgeführte Schiffe

- Erkunder-Schiffe (4–6 Schiffe, 4–6m Länge, 2–4 Besatzung)

- Truppen-/Materialtransporter (2–4 Schiffe, 10–12m Länge, 8 Steuercrew + bis zu 15 Soldaten/Material)

- Reparaturschiffe (2 Schiffe, 6–8m Länge, 2–3 Besatzung)

1. Gesamtdaten

Gesamtnutzfläche: 1.500 m²

Deckhöhe: 6–7 m (mit 2 m für das Aufhängesystem; der nutzbare Raum beträgt 4–5 m)

2. Zonenaufteilung

A. Heckbereich – Schiffslagerzone (500 m²)

Schiffstypen und Flächen:

Erkunder-Schiffe: • Anzahl: 6 • Maße: 6 m Länge × 2,5 m Breite • Grundfläche pro Schiff: 15 m² • Gesamt: 6 × 15 m² = 90 m²

Truppen-/Materialtransporter: • Anzahl: 4 • Maße: 12 m Länge × 4 m Breite • Grundfläche pro Schiff: 48 m² • Gesamt: 4 × 48 m² = 192 m²

Reparaturschiffe: • Anzahl: 2 • Maße: 8 m Länge × 3 m Breite • Grundfläche pro Schiff: 24 m² • Gesamt: 2 × 24 m² = 48 m²

Flächenzusammenfassung: Die reine Schiffsbasis beträgt 330 m². Durch die Ergänzung von Sicherheitsabständen, Zugangsbereichen und arbeitsbezogenen Zonen wird der Heckbereich auf genau 500 m² ausgelegt.

Serviceintegration: Im unteren Bereich des Heckbereichs werden direkt Serviceeinrichtungen integriert: • Kantine • Sanitäranlagen • Aufenthalts- und Erholungsräume Dabei steht die primäre Nutzung als Schiffslagerzone im Vordergrund.

B. Mittelbereich – Werkstätten, Reparaturhangars und vertikale Lagerung (700 m²)

Reparaturhangars/Werkstätten:

Es stehen 2 große Reparaturhangars zur Verfügung, die jeweils 150 m² umfassen. (Diese sind speziell für die Instandhaltung der 10–12 m langen Truppen-/Materialtransporter ausgelegt; Gesamtfläche: 2 × 150 m² = 300 m².)

Ergänzende Arbeits- und Lagerbereiche:

Der verbleibende Bereich (700 m² – 300 m² = 400 m²) wird für kleinere Werkstätten, Logistik und vertikal ausgebaute Lagerflächen genutzt.

In diesen Bereichen werden Ersatzteile, Material und Munitionslager in Regalsystemen organisiert, um den vorhandenen Raum effizient auszunutzen.

C. Bugbereich – Schnellauslaufzone (300 m²)

Funktion: Der Bugbereich ist als flache, ebenerdige Zone ausgelegt, die einen schnellen Transfer ermöglicht.

Hier werden Schiffe zum Bemannen, Bestücken und schnellen Auslaufen vorbereitet.

Die Fläche von 300 m² bietet ausreichend Raum für Rampensysteme und Arbeitszonen, um 2 Truppen-/Materialtransporter und 2 Erkunder gleichzeitig in Betrieb zu nehmen.

3. Personalbedarf im Schichtbetrieb

Heckbereich (Schiffslager + Service): 6 Mitarbeiter

Mittelbereich (Werkstätten, Hangars & Lager): 35 Mitarbeiter

Bugbereich (Einsatzzone): 4 Mitarbeiter

Sicherheits- und Führungsteams: 5 Mitarbeiter

Gesamtpersonal pro Schicht: 50 Mitarbeiter

Bei einem 24/7-Betrieb (Dreischichtbetrieb) sowie zusätzlichen Reservepersonen steigt der Gesamtpersonalbestand entsprechend.

Created by Selibaque 2025

Kommentare