Die Ordnung der Stimmen

Resonanz statt Herrschaft

Die Narfjarn kennen kein klassisches Kastensystem, keine Monarchie und keine staatlich regulierte Regierung im herkömmlichen Sinn. Ihre gesellschaftliche Ordnung beruht auf spiritueller Resonanz – einem tief verinnerlichten Maßstab, der bestimmt, wessen Stimme im Kreis Gehör findet. Die höchste Autorität liegt bei den sogenannten A’ruskeldir, einer Gruppe spirituell anerkannter Personen, deren Worte in den Quellen Schwingung erzeugen. Ihre Macht ist nicht politisch, sondern klangbasiert. Wer Resonanz hervorruft, wird gehört – wer nicht, bleibt still.

Soziale Auf- oder Abstiege sind möglich, verlaufen jedoch nicht formell, sondern schleichend. Wer über Jahre hinweg Gehör findet, wer durch Rituale, Heilung oder Weisheit Anerkennung gewinnt, wird irgendwann selbst Teil der Resonanzelite. Dieser soziale Wandel ist offen, aber nicht beliebig. Ohne Zugang zu Quellen, ohne Ausbildung durch erfahrene Stimmen und ohne kultivierte Klangkraft bleibt vielen der Weg verschlossen.

Der wandelnde Rat

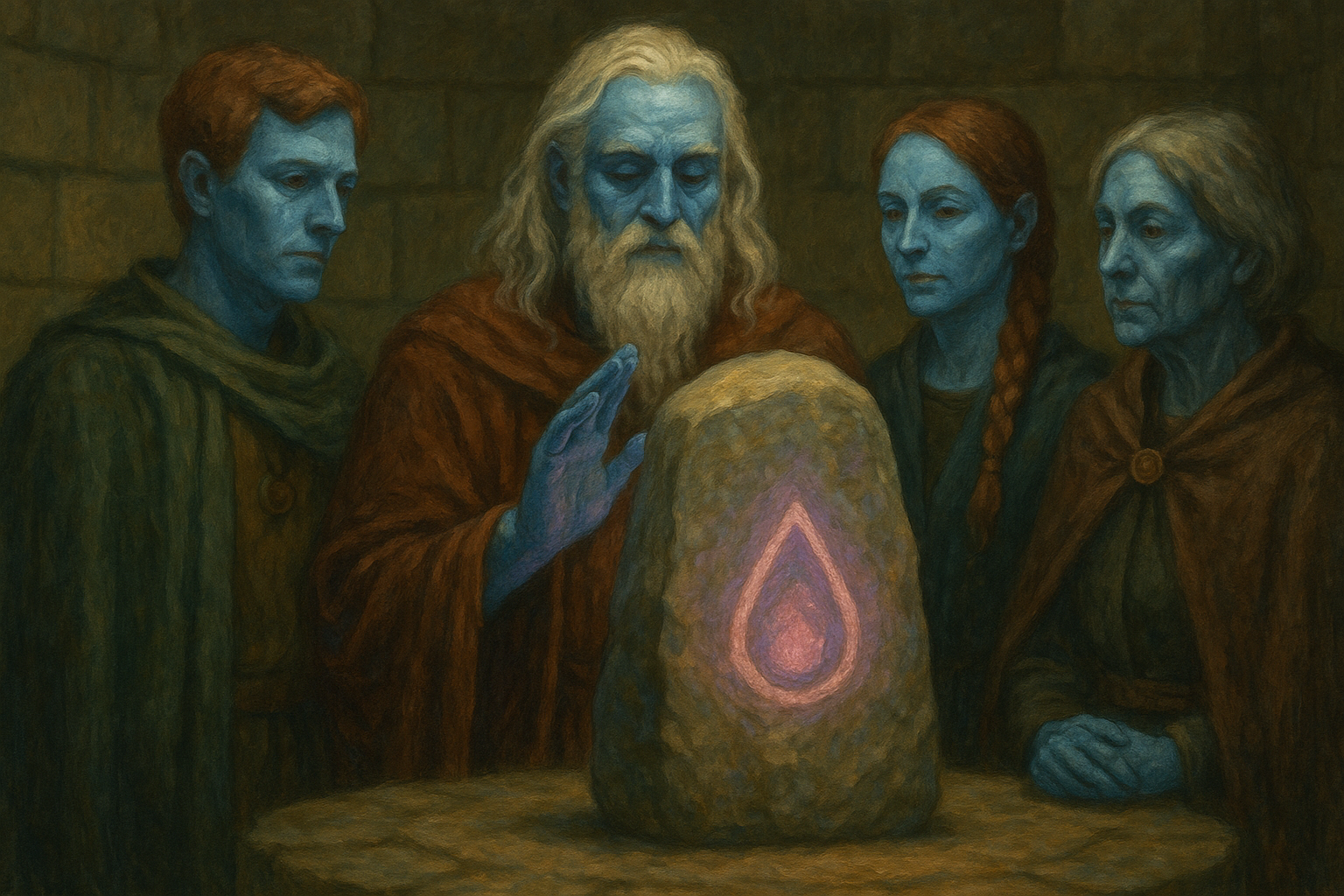

Trotz der dezentralen Struktur und der Betonung spiritueller Resonanz benötigen die Narfjarn auch eine Form gemeinschaftlicher Entscheidungsfindung. Diese Aufgabe übernimmt der „Kreis der Wandelnden“, ein temporärer Rat, der jeweils von einem wandernden Klangverband gestellt wird. Dieser Verband residiert im jeweiligen Zentrum der Resonanz, einem Ort, an dem ein großer Stein – der Tívarskjör – auf die Schwingung der aktuellen Gruppe eingestimmt ist.

Diese Abstimmung geschieht durch ein feierliches Ritual, bei dem das bisherige Gremium seine Resonanz zurückzieht und der Stein sich neu justiert. Andere Gruppen können diesen Zustand anfechten, wenn ihre Stimmen in der Mehrheit die Frequenz des Tívarskjör überstimmen. Dadurch wird verhindert, dass eine Gruppe dauerhaft Macht behält. Der Resonanzstein akzeptiert nur jene Schwingung, die im Kollektiv getragen wird.

Der Rat besitzt keine exekutive Macht im herkömmlichen Sinne. Er gibt Impulse, deutet Zeichen, bündelt Bedürfnisse und plant große Entscheidungen – etwa Wanderungsrouten, Ressourcenverteilung oder zwischenkreisliche Einigungen. Sein Gewicht liegt in der Fähigkeit, mit dem Netz des Lebens zu schwingen, nicht in der Durchsetzung von Gesetzen.

Fluidität mit Grenzen

Zwar ist das System durchlässig, aber nicht frei von stillen Barrieren. Herkunft, geografische Lage oder Schweigen können Aufstiege verhindern. Es gibt keine Gesetze, die eine Stimme verbieten, aber auch keine Institution, die Gleichheit herstellt. In diesem Sinne ist die Gesellschaft zugleich offen und konservativ: Wer sich durch spirituelle Tiefe auszeichnet, kann aufsteigen – aber viele Stimmen verklingen, bevor sie gehört werden.

Ein sozialer Abstieg geschieht selten abrupt, sondern gleicht einem Verhallen. Die Stimme verliert ihren Nachhall, das Umfeld beginnt, seltener zuzuhören, und allmählich sinkt jemand aus dem Klanggefüge. Schande ist damit selten verbunden – es ist eher ein Übergang in eine leisere Phase des Lebens.

Verbindung zu Religion und Spiritualität

Die Verbindung zwischen Religion und Hierarchie ist bei den Narfjarn essenziell, aber nicht machtbezogen. Es gibt keine Priesterkaste mit politischen Rechten – spirituelle Führer genießen Einfluss, doch sie herrschen nicht. Vielmehr ist es die spirituelle Tiefe, die gesellschaftliche Bedeutung verleiht. Diejenigen, die als Vermittler zur Quelle agieren, tragen oft Titel wie Ráskjaldr oder Ísvokir, und ihre Aufgabe ist es, im Namen des Gleichgewichts zu wirken, nicht zu befehlen.

Auch spirituelle Prüfungen können Teil des Aufstiegs sein: Rituale, in denen jemand seine Stimme im Klangraum einer Quelle behauptet, gelten als Gradmesser der inneren Tiefe. Doch niemand wird gezwungen, sich diesen Prüfungen zu unterziehen – die Bewegung hin zur Resonanz ist freiwillig, aber unwiderstehlich für jene, die sich dazu berufen fühlen.

Geistige Ordnung und spirituelle Führung

Die Machtverhältnisse der Narfjarn sind nicht weltlich im klassischen Sinn, sondern durch spirituelle Resonanz geprägt. Es gibt keine Priesterschaft im dogmatischen Sinne, wohl aber geistige Zentren – Personen, Orte und Linien, die durch ihre tief empfundene Verbindung zum Netz des Lebens eine natürliche Autorität ausstrahlen. Diese Menschen werden nicht gewählt, sondern erkannt: durch ihre Fähigkeit, Schwingung zu deuten, Rituale zu leiten und andere in Resonanz zu bringen.

Diese geistige Autorität verleiht jedoch keine politische Macht. Vielmehr ist sie beratend, inspirierend und mahnend – ein leises, aber weit tragendes Echo innerhalb des Kreises. Wer eine rituelle Aufgabe trägt, etwa als Klangbewahrer oder Splitterseherin, hat dadurch nicht automatisch sozialen Vorrang. Ihre Stimme wiegt, was sie trägt – nicht, was sie befiehlt.

Dennoch ist die spirituelle Ordnung mit der sozialen Struktur verflochten: Linien mit besonderer Stimmkraft, deren Mitglieder seit Generationen in Heilung, Ritualführung oder Klangformung wirken, gelten als Teil des Resonanzadels. Sie genießen Respekt, nicht aufgrund göttlicher Legitimation, sondern wegen ihres gelebten Einklangs mit dem Netz. Es gibt keine religiöse Gesetzgebung, aber viele Empfehlungen und Überlieferungen, die als Wegweiser gelten.

Ein Aufstieg in die geistige Führung ist möglich – aber nicht durch Ehrgeiz oder Lehre, sondern durch Erfahrung, Demut und die Anerkennung des Kreises. Junge Stimmen, die in Träumen Zeichen empfangen oder außergewöhnliche Resonanzen auslösen, werden eingeladen, mit Älteren zu wandeln. Diese Prüfungen sind nicht öffentlich, sondern vollziehen sich in symbolischen Handlungen, im Lauschen und in stiller Beobachtung.

Heilige Führung bedeutet für die Narfjarn nicht Herrschaft, sondern Dienst. Wer in einer Zeremonie den Kreis führt, tut dies aus der Haltung der Demut heraus. Die Vorstellung eines göttlich legitimierten Herrschers ist ihnen fremd – selbst spirituelle Führer gelten nicht als heilig, sondern als durchlässig für das Heilige.

Privilegien und Pflichten

Höher gestellte Personen genießen bestimmte Freiheiten – etwa bevorzugten Zugang zu Quellen, Sprechrecht in großen Ritualen oder das Recht, einen Klangkristall zu tragen, der ihre Stimme verstärkt. Doch diese Privilegien sind stets mit Verantwortung verbunden. Wer gehört wird, muss auch zuhören. Wer Einfluss hat, muss vermitteln. Eine Stimme, die nur sich selbst dient, wird auf Dauer nicht getragen.

Die Trennung zwischen den Schichten ist spürbar, aber nicht institutionell. Es gibt keine Kleiderordnung, keine festen Symbole, aber feine Unterschiede im Ton, in der Art des Gehens, des Schweigens. Titel wie Nýrvalt oder Skjarnith machen die Rolle einer Person kenntlich, doch sie sind keine Garantie für ewigen Rang – sie sind leihweise verliehen, solange die Resonanz anhält.

Soziale Signale und Unsichtbare Unterschiede

Auch wenn es bei den Narfjarn keine prunkvolle Kleidung oder Paläste gibt, so offenbart sich der Rang einer Stimme oft in Details: der feinen Gravur eines Klangkristalls, dem Sitzplatz im Kreis oder dem Recht, in bestimmten Resonanzkammern zu sprechen. Diese Zeichen sind jedoch subtil – wer sie erkennt, gehört bereits zum Kreis der Eingeweihten.

Die obersten Schichten haben nicht das Privileg, befehlen zu dürfen, sondern die Pflicht, gehört zu werden. Ihr Einfluss liegt in der Fähigkeit, Stille zu füllen, ohne sie zu stören. Höhere Stimmen sollen Brücken schlagen, Konflikte durch Schwingung lösen und dafür sorgen, dass das Netz des Lebens nicht zerreißt.

Zugleich gibt es leise Barrieren: Manche Sprechkreise bleiben für Außenstehende verschlossen, manche Quellen dürfen nur von Eingeweihten betreten werden. Es gibt eine feine Trennung zwischen jenen, die das Netz verstehen, und jenen, die es nur fühlen.

Durchlässigkeit mit Bedingung

Vermischung zwischen Schichten ist möglich – etwa durch Heirat, spirituelle Reifung oder gemeinsame Aufgaben –, doch immer begleitet von Beobachtung. Wer aus tieferem Klang kommt, wird geprüft: nicht öffentlich, sondern durch Resonanz. Die Zugehörigkeit zu einer höheren Ordnung ist nie dauerhaft garantiert, sondern muss in jeder Phase des Lebens neu begründet werden.

Gesetze gelten formal für alle, doch manche Regeln betreffen nur bestimmte Kreise. Wer den Klangkristall trägt, darf etwa nicht lügen – nicht weil es verboten ist, sondern weil sein Wort sonst verstummt. Wer tiefer verbunden ist, unterliegt strengeren Maßstäben – nicht zur Bestrafung, sondern zur Wahrung des Gleichgewichts.

Wandel und Bewegungen

Historisch haben sich die Hierarchien der Narfjarn verändert, wenn neue Klänge in die Welt traten. Große Wanderungen, das Aufbrechen alter Quellen, das Verstummen eines einst mächtigen Klangträgers – all das hat das Gefüge neu geordnet. Revolutionen im klassischen Sinn sind unbekannt, doch es gab Zeiten des Umbruchs, in denen ganze Familien ihre Resonanz verloren und neue Stimmen aufstiegen.

Legenden berichten von einer Ahnenstimme, die einst aus dem Eis kam und das Volk durch einen einzigen Ton in eine neue Ordnung führte – ein mythisches Bild für den Übergang von einer alten zu einer neuen Klangstruktur.

Heute ist die Gesellschaft stabil, aber nicht starr. Junge Stimmen wiegen oft leicht, doch wenn ihr Klang die richtige Frequenz trifft, kann sich das Netz der Ordnung verschieben. Es gibt Gruppen, die mehr Gleichheit anstreben, doch sie tun dies nicht laut, sondern durch subtile Veränderung der Resonanzmuster. Denn Macht bei den Narfjarn ist kein Besitz – sie ist Bewegung im Klang.